Философия Платона кратко

Жизнь Платона

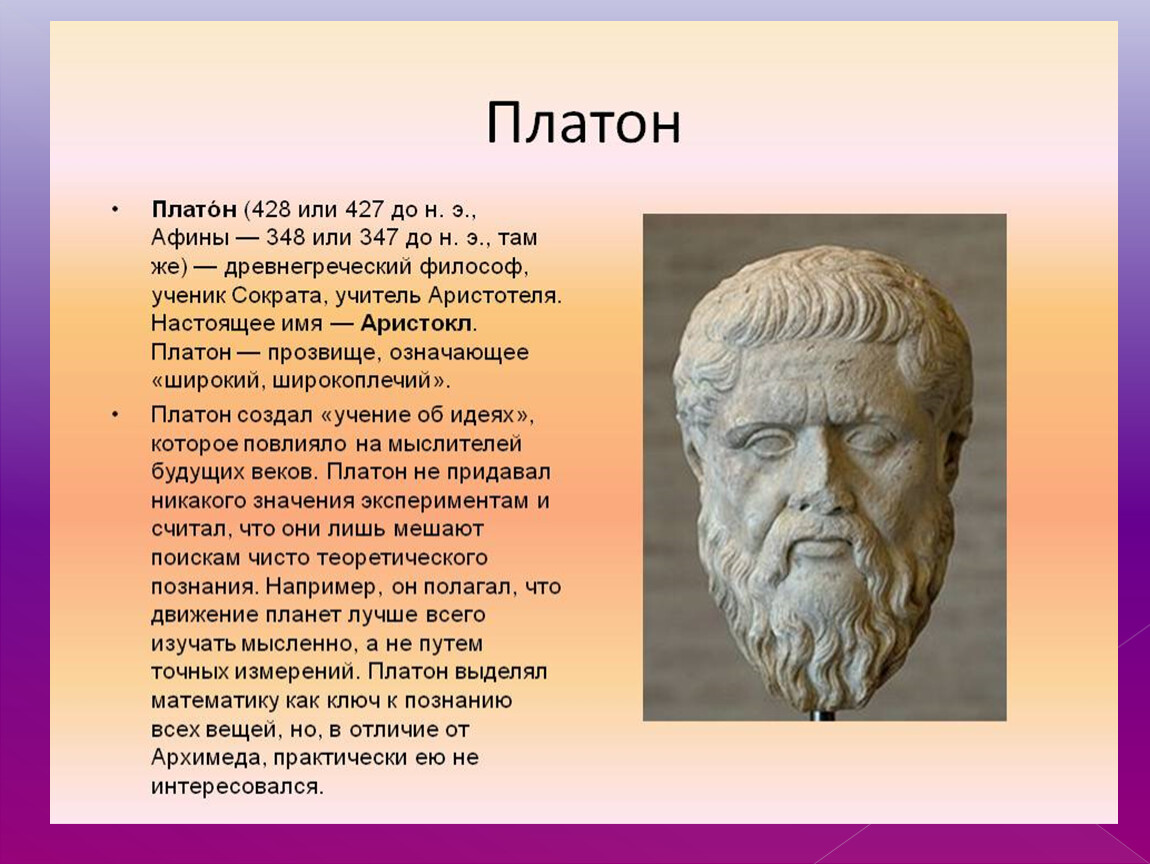

Платон родился в Афинах, его настоящее имя – Аристокл. Платон («широкоплечий») – прозвище, которому он обязан своим мощным торсом. Философ происходил из знатного рода, получил хорошее образование, в возрасте около 20 лет стал учеником Сократа. Сначала Платон готовил себя к политической деятельности, после смерти своего учителя, он покинул Афины и много путешествовал, главным образом, по Италии. Разочаровавшись в политике и чуть не попав в рабство, Платон возвращается в Афины, где и создает свою знаменитую школу – Академию (она располагается в роще, посаженной в честь греческого героя Академа), которая просуществовала более 900 лет. Обучали здесь не только философии и политике, но и геометрии, астрономии, географии, ботанике, каждый день проводились гимнастические занятия. Обучение основывалось на лекциях, дискуссиях и совместных беседах. Почти все произведения, дошедшие до нас, написаны в форме диалога, главным персонажем которого является Сократ, выражающий взгляды самого Платона.

Основные философские труды Платона

«Апология Сократа», «Менон», «Пир», «Федр», «Парменид», «Государство», «Законы».

Философия Платона

Основным вопросом досократовской философии была разработка натурфилософии, проблема поиска первоначала, попытка объяснить происхождение и существование мира. Предшествующие философы понимали природу и космос как мир вещей видимых и чувственно воспринимаемых, но так и не смогли объяснить мир с помощью причин, в основе которых лежат только «стихии» или их свойства (вода, воздух, огонь, земля, горячее, холодное, разряжение и т.п.).

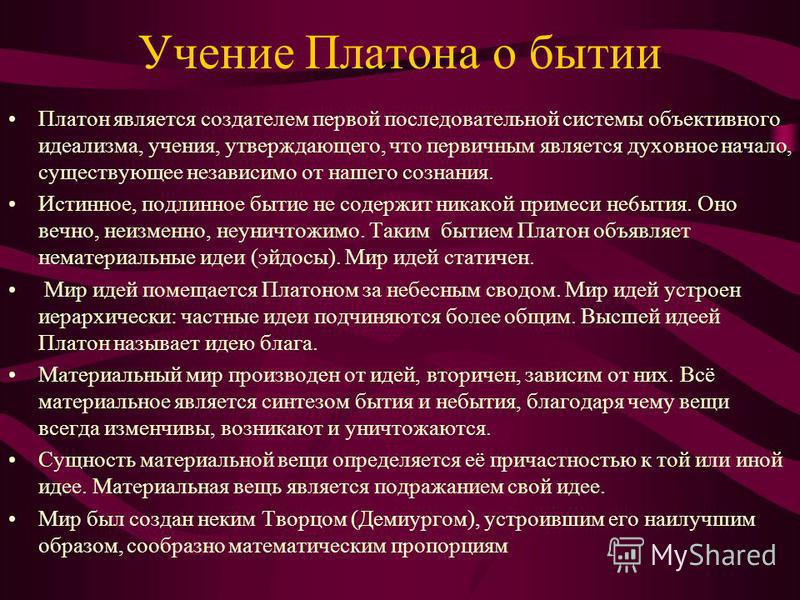

Заслуга Платона заключается в том, что он вносит новый исключительно рациональный взгляд на объяснение и познание мира, приходит к открытию другой реальности – сверхчувственного, надфизического, умопостигаемого пространства. Это приводит к пониманию двух планов бытия: феноменального, видимого, и невидимого, метафизического, улавливаемого исключительно интеллектом; тем самым Платон впервые подчеркивает самоценность идеального.

С этих пор происходит размежевание философов на материалистов, для которых истинным бытием является материальный, чувственно воспринимаемый мир (линия Демокрита), и идеалистов, для которых истинное бытие – нематериальный, сверхчувственный, надфизический, умопостигаемый мир (линия Платона).

Философия Платона носит характер объективного идеализма, когда за первооснову сущего принимается безличный универсальный дух, надиндивидуальное сознание.

Теория идей

Мир идей Платона

Истинные причины вещей Платон видит не в физической реальности, а в умопостигаемом мире и называет их «идеями», или «эйдосами». Вещи материального мира могут меняться, рождаются и умирают, а вот их причины должны быть вечными и неизменными, должны выражать сущность вещей. Главный тезис Платона заключается в том, что «…вещи можно видеть, но не мыслить, идеи же, напротив, можно мыслить, но не видеть».

Идеи представляют собой всеобщее, в отличие от единичных вещей – и только всеобщее, по мнению Платона, достойно познания. Этот принцип распространяется на все предметы исследования, но в своих диалогах Платон большое внимание уделяет рассмотрению сущности прекрасного. В диалоге «Гиппий Больший» описан спор о прекрасном между Сократом, представляющим точку зрения Платона, и софистом Гиппием, который изображен простоватым, даже глуповатым человеком. На вопрос: «Что такое прекрасное?», Гиппий приводит первый пришедший на ум частный случай и отвечает, что это прекрасная девушка. Сократ говорит, что тогда надо признать прекрасным и прекрасного коня, и прекрасную лиру и даже прекрасный горшок, но все эти вещи прекрасны лишь в относительном смысле. «Или ты не в состоянии вспомнить, что я спрашивал о прекрасном самом по себе, которое все, к чему бы оно ни присоединилось, делает прекрасным, – и камень, и дерево, и человека, и бога, и любое деяние, любое знание». Речь идет о таком прекрасном, которое «никогда, никому и нигде не могло бы показаться безобразным», о том, «что есть прекрасное для всех и всегда». Понятое в этом смысле прекрасное и есть идея, или вид, или эйдос.

Этот принцип распространяется на все предметы исследования, но в своих диалогах Платон большое внимание уделяет рассмотрению сущности прекрасного. В диалоге «Гиппий Больший» описан спор о прекрасном между Сократом, представляющим точку зрения Платона, и софистом Гиппием, который изображен простоватым, даже глуповатым человеком. На вопрос: «Что такое прекрасное?», Гиппий приводит первый пришедший на ум частный случай и отвечает, что это прекрасная девушка. Сократ говорит, что тогда надо признать прекрасным и прекрасного коня, и прекрасную лиру и даже прекрасный горшок, но все эти вещи прекрасны лишь в относительном смысле. «Или ты не в состоянии вспомнить, что я спрашивал о прекрасном самом по себе, которое все, к чему бы оно ни присоединилось, делает прекрасным, – и камень, и дерево, и человека, и бога, и любое деяние, любое знание». Речь идет о таком прекрасном, которое «никогда, никому и нигде не могло бы показаться безобразным», о том, «что есть прекрасное для всех и всегда». Понятое в этом смысле прекрасное и есть идея, или вид, или эйдос.

Можно сказать, что идея – сверхчувственная причина, образец, цель и прообраз всех вещей, источник их реальности в этом мире. Платон пишет: «…идеи пребывают в природе как бы в виде образцов, прочие же вещи сходны с ними и суть их подобия, самая же причастность вещей идеям заключается не в чем ином, как только в уподоблении им».

Таким образом, можно выделить основные признаки идей:

- вечность

- неизменность

- объективность

- независимость от чувств

- независимость от условий пространства и времени

Структура идеального мира.

Платон понимает мир идей как иерархически организованную систему, в которой идеи отличаются друг от друга степенью общности. Идеи нижнего яруса – в него входят идеи естественных, природных вещей, идеи физических явлений, идеи математических формул – подчинены более высоким идеям. Высшими и более ценными идеями являются те, которые призваны объяснить человеческое бытие – идеи прекрасного, истины, справедливости. На вершине иерархии находится идея Блага, которая является условием всех остальных идей и необусловлена никакой другой; это цель, к которой стремятся все вещи и все живые существа. Таким образом, идея Блага (в других источниках Платон её называет «Единым») свидетельствует о единстве мира и его целесообразности.

На вершине иерархии находится идея Блага, которая является условием всех остальных идей и необусловлена никакой другой; это цель, к которой стремятся все вещи и все живые существа. Таким образом, идея Блага (в других источниках Платон её называет «Единым») свидетельствует о единстве мира и его целесообразности.

Мир идей и мир вещей

Мир идей, по Платону, – мир истинносущего бытия. Ему противопоставляется мир небытия – это материя, беспредельное начало и условие пространственного обособления множественности вещей. Оба эти начала одинаково необходимы для существования мира вещей, но первенство отдается миру идей: не будь идей, не было бы и материи. Мир же вещей, чувственный мир, есть порождение мира идей и мира материи, то есть бытия и небытия. Таким разделением Платон подчеркивает, что сфера идеального, духовного имеет самостоятельную ценность.

Каждая вещь, будучи причастна к миру идей, есть подобие идеи с её вечностью и неизменностью, а материи вещь «обязана» своей делимостью и обособленностью. Таким образом, мир чувственных вещей соединяет в себе две противопо-ложности и находится в области становления и развития.

Таким образом, мир чувственных вещей соединяет в себе две противопо-ложности и находится в области становления и развития.

Идея как понятие. Помимо онтологического смысла, идея Платона рассматривается и в плане познания: идея есть и бытие, и мысль о нем, а значит соответствующее бытию понятие о нем. В этом гносеологическом смысле идея Платона есть общее, или родовое, понятие о сущности мыслимого предмета. Таким образом, он затрагивает важную философскую проблему формирования общих понятий, которые выражают сущность вещей.

Диалектика Платона.

В своих трудах Платон диалектику называет наукой о сущем. Развивая диалектические идеи Сократа, он понимает диалектику как соединение противоположностей, и превращает её в универсальный философский метод.

В деятельности активной мысли, лишенной чувственного восприятия, Платон выделяет «восходящий» и «нисходящий» пути. «Восхождение» заключается в том, чтобы двигаться вверх от идеи к идее, вплоть до самой высшей, отыскивая единое во многом. В диалоге «Федр» он рассматривает это как обобщающую «…способность, охватывая все общим взглядом, возводить к единой идее то, что повсюду разрозненно…». Коснувшись этого единого начала, ум начинает двигаться «нисходящим» путем. Он представляет собой способность все разделять на виды, идя от более общих к частным идеям. Платон пишет: «…это, наоборот, способность разделять все на виды, на естественные составные части, стараясь при этом не раздробить ни одной из них, как это бывает у дурных поваров…». Эти процессы Платон и называет «диалектикой», а философ, по определению, есть «диалектик».

В диалоге «Федр» он рассматривает это как обобщающую «…способность, охватывая все общим взглядом, возводить к единой идее то, что повсюду разрозненно…». Коснувшись этого единого начала, ум начинает двигаться «нисходящим» путем. Он представляет собой способность все разделять на виды, идя от более общих к частным идеям. Платон пишет: «…это, наоборот, способность разделять все на виды, на естественные составные части, стараясь при этом не раздробить ни одной из них, как это бывает у дурных поваров…». Эти процессы Платон и называет «диалектикой», а философ, по определению, есть «диалектик».

Платоновская диалектика охватывает различные сферы: бытия и небытия, тождественного и иного, покоя и движения, единого и многого. В своем диалоге «Парменид» Платон вы-ступает против дуализма идеи и вещи и доказывает, что если идеи вещей отделены от самих вещей, то вещь, не содержащая в себе никакой идеи самой себя, не может содержать никаких признаков и свойств, то есть перестанет быть самой собой. Кроме того, он рассматривает принцип идеи как какое бы то ни было одно, а не только как сверхчувственное единое, а принцип материи как какое бы то ни было иное в сравнении с одним, а не только как материальный чувственный мир. Таким образом, диалектика одного и иного оформляется у Платона в предельно обобщенную диалектику идеи и материи.

Кроме того, он рассматривает принцип идеи как какое бы то ни было одно, а не только как сверхчувственное единое, а принцип материи как какое бы то ни было иное в сравнении с одним, а не только как материальный чувственный мир. Таким образом, диалектика одного и иного оформляется у Платона в предельно обобщенную диалектику идеи и материи.

Теория познания Платона

Платон продолжает начатые его предшественниками размышления о природе знания и разрабатывает собственную теорию познания. Он определяет место философии в познании, которая находится между полным знанием и незнанием. По его мнению, философия как любовь к мудрости невозможна ни для того, кто уже обладает истинным знанием (боги), ни для того, кто ничего не знает. Согласно Платону, философ – тот, кто стремится восходить от менее совершенного знания к более совершенному.

При разработке вопроса о знании и его видах Платон исходит из того, что виды знания должны соответствовать видам, или сферам, бытия. В диалоге «Государство» он разделяет знание на чувственное и интеллектуальное, каждое из которых, в свою очередь, делится на два вида.

Интеллектуальное знание доступно лишь тому, кто любит созерцать истину, и делится на мышление и рассудок. Под мышлением Платон понимает деятельность ума, непосредственно созерцающую интеллектуальные предметы. В сфере рассудка познающий тоже пользуется умом, но для того, чтобы понимать чувственные вещи как образы. Интеллектуальный вид знания – это познавательная деятельность людей, которые рассудком созерцают сущее. Таким образом, чувственные вещи постигаются посредством мнения, и по отношению к ним знание невозможно. Посредством знания постигаются лишь идеи, и только в отношении них возможно знание.

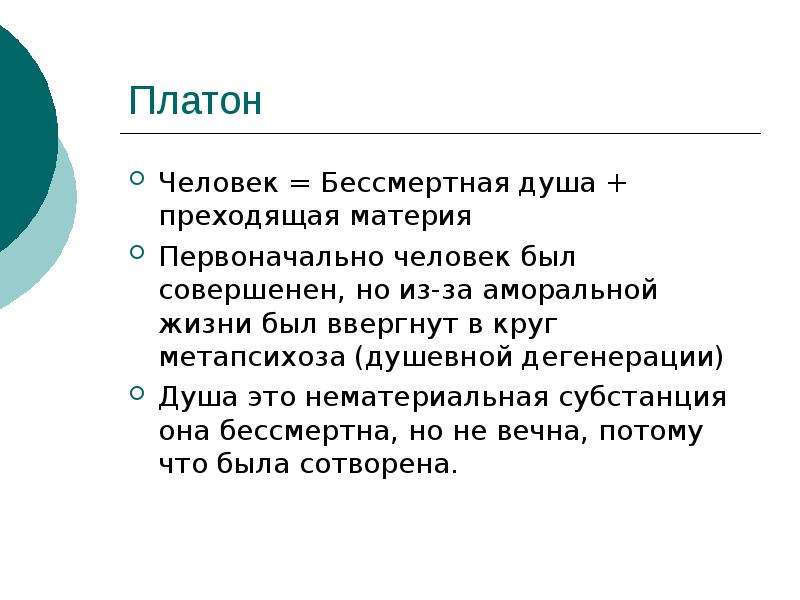

В диалоге «Менон» Платон развивает учение о припоминании, отвечая на вопрос о том, каким образом мы знаем то, что знаем, или как познавать то, чего не знаем, ибо мы должны иметь предварительное знание о том, что собираемся познавать. Диалог между Сократом и необразованным рабом приводит к тому, что Сократ, задавая ему наводящие вопросы, открывает в рабе способность отвлечься от мира явлений и возвысится до абстрактных математических «идей». Это означает, что душа познает всегда, так как она бессмертна, а, соприкоснувшись с чувственным миром, начинает припоминать уже известные ей сущности вещей.

Диалог между Сократом и необразованным рабом приводит к тому, что Сократ, задавая ему наводящие вопросы, открывает в рабе способность отвлечься от мира явлений и возвысится до абстрактных математических «идей». Это означает, что душа познает всегда, так как она бессмертна, а, соприкоснувшись с чувственным миром, начинает припоминать уже известные ей сущности вещей.

Учение Платона об идеальном государстве

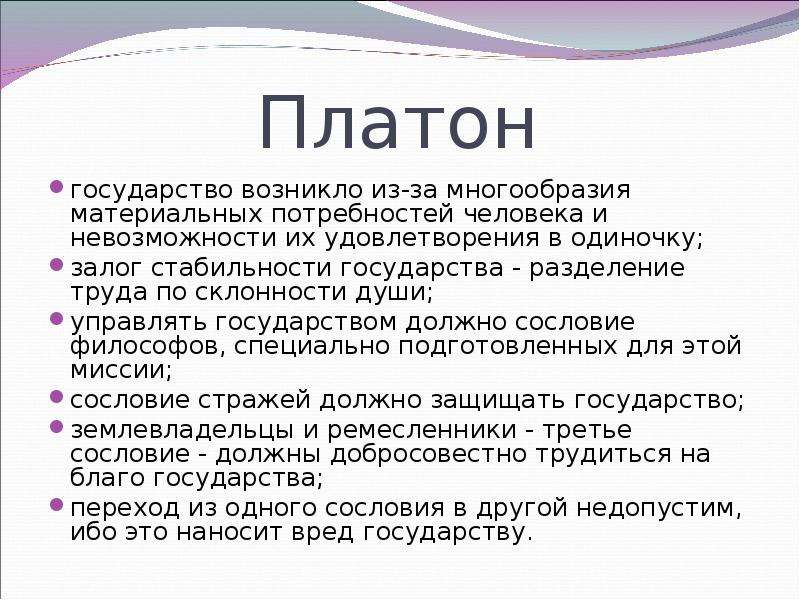

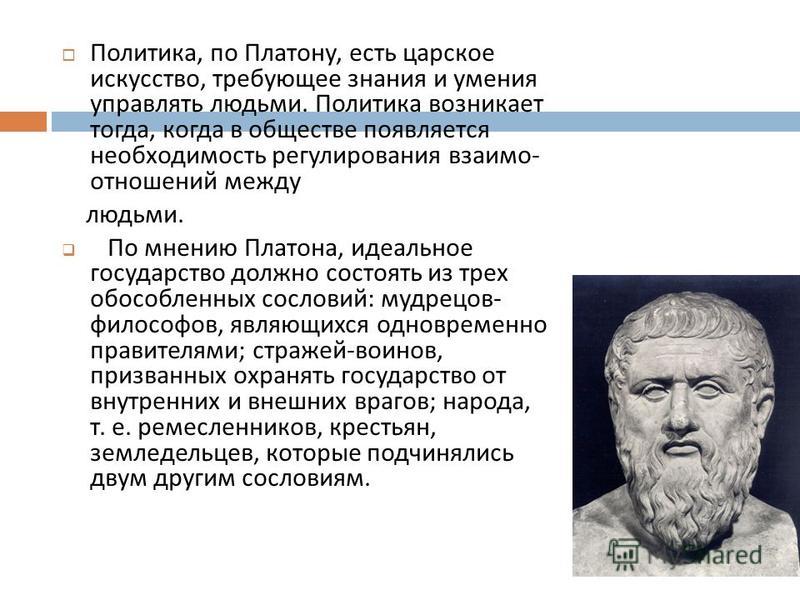

Платон уделяет большое внимание развитию взглядов на общество и государство. Он создает теорию идеального государства, принципы которого подтверждены историей, но остаются неосуществимыми до конца как любой идеал.

Платон считает, что государство возникает тогда, когда человек не может удовлетворить самостоятельно свои потребности, и нуждается в помощи других. Философ пишет: «Государство возникает, как я полагаю, когда каждый из нас не может удовлетворить сам себя, но нуждается еще во многом». Человеку, прежде всего, необходимы пища, одежда, жилье и услуги тех, кто это производит и поставляет; затем люди нуж-даются в защите и охране и, наконец, в тех, кто умеет практически управлять.

В таком принципе разделения труда Платон видит фундамент всего современного ему общественного и государственного устройства. Являясь основным принципом построения государства, разделение труда также лежит в основе разделения общества на различные сословия:

- 1. крестьяне, ремесленники, купцы

- 2. стражи

- 3. правители

Но для Платона важным является не только разделение, основанное на профессиональных особенностях, но и нравственные качества, присущие соответствующим разрядам граждан государства. В этой связи он выделяет добродетели, или доблести совершенного государства:

1. Первый класс образован из людей, у которых преобладает вожделеющая часть души, то есть наиболее элементарная, поэтому они должны поддерживать дисциплину желаний и наслаждений, обладать добродетелью умеренности.

2. У людей второго сословия преобладает волевая часть души, их профессия требует особого воспитания и специальных знаний, поэтому главная доблесть воинов-стражей – мужество.

3. Правителями могут быть те, у кого преобладает рациональная часть души, кто способен исполнить свой долг с наибольшим усердием, кто умеет познавать и созерцать Благо, и наделен высшей добродетелью – мудростью. Платон выделяет также четвертую доблесть – справедливость – это гармония, которая воцаряется между тремя другими добродетелями, и реализует её каждый гражданин любого сословия, понимая свое место в обществе и исполняя свое дело наилучшим образом.

Итак, совершенное государство – это когда три разряда граждан составляют гармоничное целое, а управляют государством немногие люди, наделенные мудростью, то есть философы. «Пока в государствах, – говорит Платон, – не будут либо царствовать философы, либо так называемые нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно философствовать и это не сольется воедино, государственная власть и философия, и пока не будут в обязательном порядке отстранены те люди – а их много, – которые ныне стремятся порознь либо к власти, либо к философии, до тех пор государствам не избавиться от зол…».

Итак, Платон:

- является основателем объективного идеализма

- впервые подчеркивает самоценность идеального

- создает учение о единстве и целесообразности мира, в основе которого лежит сверхчувственная, умопостигаемая реальность

- вносит рациональный взгляд на объяснение и познание мира

- рассматривает философскую проблему формирования понятий

- превращает диалектику в универсальный философский метод

- создает учение об идеальном государстве, уделяя большое внимание нравственным качествам граждан и правителей

- < Назад

- Вперёд >

|

Проанализировав платоновскую социологию, нетрудно представить его политическую программу. Основные требования Платона можно выразить одной из следующих формул, первая из которых соответствует его идеалистической теории изменения и покоя, вторая — его натурализму. Я полагаю, что из этих требований можно вывести все элементы политической программы Платона. Эти требования основаны на историцизме Платона и их следует соединить с его социологическими учениями, касающимися условий стабильности правящего класса. Я имею в виду следующие основные элементы политической программы Платона: (A) Строгое разделение на классы, то есть правящий класс, состоящий из пастухов и сторожевых псов, следует строго отделить от человеческого стада. (B) Отождествление судьбы государства с судьбой правящего класса. Исключительный интерес к этому классу и его единству. Содействие этому единству, жёсткие правила взращивания этого класса и получения им образования. Надзор за интересами членов правящего класса, коллективизация, обобществление этих интересов. Из этих основных элементов могут быть выведены остальные, например, такие, как: (C) Правящий класс обладает монополией на такие вещи как военная доблесть и выучка, право на ношение оружия и получение любого рода образования. Однако он совершенно устранён из экономической деятельности и, тем более, не должен зарабатывать деньги. (D) Вся интеллектуальная деятельность правящего класса должна подвергаться цензуре. Непрерывно должна вестись пропаганда, формирующая сознание представителей этого класса по единому образцу. Все нововведения в образовании, законодательстве и религии следует предотвращать или подавлять. (E) Государство должно быть самодостаточным. По-моему, эту программу вполне можно назвать тоталитаристской. И конечно же, она основывается на историцистской социологии. Однако разве этим все сказано о политической программе Платона? Разве нет в его программе черт или элементов не тоталитаристских, не основанных на историцизме? А как же присущее Платону страстное желание блага и красоты? А как же его любовь к мудрости и истине? Разве он не требовал, чтобы правили мудрецы, философы? Разве он не надеялся наделить граждан своего государства добродетелью и сделать их счастливыми? И разве он не требовал, чтобы государство основывалось на справедливости? Даже те, кто критикует Платона, верят, что его политическое учение, чем-то напоминающее современный тоталитаризм, явно отличается от него по своим целям: ведь Платон стремился к счастью граждан и к власти справедливости. Несмотря на подобные доводы, я считаю, что в нравственном отношении политическая программа Платона не выходит за рамки тоталитаризма и в своей основе тождественна ему. Я полагаю, что возражения против этой точки зрения основаны на старой и прочно укоренившейся тенденции идеализации Платона. Идеализацией великого идеалиста пронизаны не только интерпретации, но и переводы работ Платона. Режущие ухо замечания Платона, которые не соответствовали взглядам того или иного переводчика на то, что полагается говорить гуманисту, часто или смягчались или понимались неверно. Принимая во внимание всё то, что Платон говорит о Благе, Справедливости и других идеях, мне следует защитить мой тезис о том, что его политические требования чисто тоталитарны и антигуманны. Для того, чтобы провести эту защиту, я прерву свой анализ историцизма и на протяжении следующих четырёх глав сосредоточусь на критическом рассмотрении этических идей Платона и определении их места в его политических требованиях. IЧто мы в действительности имеем в виду, говоря о «справедливости»? Я не думаю, что вербальные вопросы такого рода важны или что на них может быть получен определённый ответ: ведь термины, подобные «справедливости», всегда используются в различных смыслах. Однако я полагаю, что большинство из нас, особенно те, кто привержен гуманизму, говоря о «справедливости», имеют в виду следующее: (а) равное распределение бремени гражданских обязанностей, то есть тех ограничений свободы, которые необходимы в общественной жизни 6.4; (b) равенство граждан перед законом при условии, разумеется, что (с) законы не пристрастны в пользу или против отдельных граждан, групп или классов; (d) справедливый суд и (е) равное распределение преимуществ (а не только бремени), которое может означать для граждан членство в данном государстве. Что Платон подразумевал под «справедливостью»? Я утверждаю, что в «Государстве» он использует термин «справедливо» как синоним слов «то, что в интересах лучшего государства». Что же в интересах этого лучшего государства? Задержать все перемены путём сохранения власти правящего класса и жёсткого деления на классы. Если эта интерпретация верна, то мы должны будем согласиться с тем, что платоновское понимание справедливости обусловило тоталитарный характер его политической программы. Кроме того, мы должны будем также сделать вывод о том, как опасно полагаться на впечатление от одних только слов. Справедливость — центральная тема «Государства». «Государства». Рассуждения, приводящие к этому ответу, будут более детально проанализированы в настоящей главе немного позже. Сейчас мы представим их вкратце. Город-государство основывается на человеческой природе, её нуждах и ограничениях 6.6. «Мы установили, что каждый отдельный человек должен заниматься чем-нибудь одним из того, что нужно в государстве, и притом как раз тем, к чему он по своим природным задаткам больше всего способен». Из этого Платон заключает, что каждый должен заниматься своим делом, что плотник должен ограничиться плотничеством сапожник — изготовлением обуви. IIОднако, быть может, Платон был прав? Может быть, «справедливость» означает именно то, что он говорит? Я не намерен обсуждать этот вопрос. Если кто-то будет утверждать, что «справедливость» — это неоспоримая власть одного класса, я просто отвечу, что привержен несправедливости. Другими словами, я полагаю, что от слов ничего не зависит. Всё зависит от наших практических требований и от наших предложений по осуществлению политики, которой мы решили придерживаться. Однако, быть может, он прав в другом смысле? Может быть, его идея справедливости соответствует греческому способу использования этого слова? Может быть, под «справедливостью» греки понимали нечто целостное, наподобие «здоровья государства», и, может быть, совершенно неверно и неисторично ожидать, чтобы Платон предвосхитил нашу современную идею справедливости как равенства всех граждан перед законом? На этот вопрос нередко отвечали утвердительно на том основании, что платоновская холистская идея «социальной справедливости» характерна для традиционного греческого подхода, «греческого гения», который «в отличие от римского, не был специфически правовым», напротив, он был «существенно метафизическим» 6.8. Однако, это заявление неверно. На самом деле, греческое использование слова «справедливость» было удивительно похожим на наше современное, то есть индивидуалистическим и эгалитарным. Чтобы это показать, я сошлюсь сначала на самого Платона, который в диалоге «Горгий» (более раннем, чем «Государство») говорит о том, что очень многие рассматривают «справедливость как равенство», причём это понимание согласуется не только с «договором», но и с «самой природой». Затем можно процитировать Аристотеля, другого противника эгалитаризма, который под влиянием платоновского натурализма построил наряду со многими другими концепциями теорию о том, что некоторые люди рождены рабами по природе 6.9. Аристотель менее всех был заинтересован в распространении эгалитаристической и индивидуалистической интерпретации термина «справедливость». И тем не менее, говоря о судье, которого он называет «посредником», Аристотель утверждает, что судья «уравнивает по справедливости». Он говорит нам, что «правосудие — это какая-то середина». Он даже полагает (однако здесь он ошибается), что греческое слово «правосудие» происходит от корня, означающего «дележ пополам». (Этот взгляд, согласно которому «справедливость» означает «равенство в распределении прав и обязанностей граждан», согласуется с платоновской теорией, представленной в «Законах», где он различает два вида равенства в распределении прибыли и почета — «цифровое», или «арифметическое», равенство и «пропорциональное» равенство. В свете этого свидетельства следует, на мой взгляд, сказать, что холистское и антиэгалитарное понимание справедливости в «Государстве» было нововведением. Платон пытался представить тоталитарное правление класса как «справедливое», в то время как большинство людей подразумевало под «справедливостью» нечто прямо противоположное. Этот поразительный вывод влечёт за собой целый ряд вопросов. Почему в «Государстве» Платон заявлял, что справедливость означает неравенство, если в повседневном использовании этот термин означал равенство? По-моему, здесь возможен лишь один правдоподобный ответ: он хотел создать рекламу своему тоталитарному государству, убеждая людей, что это государство «справедливое». Но стоило ли ему предпринимать такую попытку, если важны не слова, а то, что они обозначают? Конечно, стоило: ведь вплоть до настоящего времени Платон ухитряется убеждать читателей в том, что он защищает справедливость — ту самую, к которой они стремятся. Верно и то, что он таким образом посеял сомнения и недоразумения среди эгалитаристов и индивидуалистов, которые под влиянием его авторитета задались вопросом — а не является ли платоновская идея справедливости лучшей и более правильной, чем их собственная? Так как слово «справедливость» отражает настолько важную цель, что многие готовы вынести ради неё все и приложить все свои силы к её достижению, то завербовать эти гуманистические силы или, по крайней мере, парализовать эгалитаризм — достойная задача для того, кто верит в тоталитаризм. Однако осознавал ли Платон, как много значит для людей справедливость? Да, осознавал — ведь в «Государстве» он пишет: «Когда человек сознает, что он поступает несправедливо, то, чем он благороднее, тем менее способен негодовать на того, кто, по его мнению, вправе обречь его на голод, стужу и другие подобные муки: это не возбудит в нём гнева… А когда он считает, что с ним поступают несправедливо, он вскипает, раздражается и становится союзником того, что ему представляется справедливым, и ради этого он готов переносить голод, стужу и все подобные этим муки, лишь бы победить; он не откажется от своих благородных стремлений — либо добиться своего, либо умереть» 6.11. Прочитав это, нельзя усомниться в том, что Платон понимал силу веры и, прежде всего, веры в справедливость. Нельзя усомниться также в том, что «Государство» направлено на то, чтобы извратить эту веру и заменить её противоположной. Учитывая имеющиеся свидетельства, я склонен допустить, что Платон хорошо знал, что делает. Чтобы обосновать эту точку зрения, я представлю читателю ряд аргументов. IIIВероятно, из всех когда-либо написанных работ о справедливости «Государство» — наиболее продуманное произведение. В нём исследуются разнообразные подходы к анализу справедливости, причём так, что мы вынуждены поверить в то, что Платон не упустил ни одной из хорошо известных ему теорий справедливости. В действительности Платон ясно намекает 6.12 на то, что он тщетно пытался обнаружить такую теорию в современных ему концепциях и что поэтому требуется новая, самостоятельная попытка. Однако в обзоре и обсуждении современных ему теорий Платон ни разу не упоминает точку зрения, в соответствии с которой справедливость — это равенство перед законом («isonomy»). Чтобы в полной мере оценить, к чему приводило глухое молчание Платона по этому вопросу, следует прежде всего уяснить, что эгалитарное движение, каким его знал Платон, представляло собой всё, что он ненавидел, и что его собственная теория, разработанная в «Государстве» и более поздних работах, была в значительной степени ответом на мощный вызов нового эгалитаризма и гуманизма. Чтобы показать это, я рассмотрю основные принципы гуманистического движения и противопоставлю их соответствующим принципам платоновского тоталитаризма. Гуманистическая теория справедливости выдвигает три основных требования или предложения (proposals), а именно: (а) собственно принцип эгалитаризма, то есть предложение устранить «естественные» привилегии, (b) общий принцип индивидуализма и (с) принцип, в соответствии с которым задача и цель государства — защитить свободу своих граждан. Каждому из этих политических требований, или предложений, соответствует прямо противоположный принцип платонизма, а именно: (а1) принцип естественных привилегий, (b1) общий принцип холизма или коллективизма и (с 1) принцип, в соответствии с которым задача и цель индивида — сохранить и усилить стабильность государства. IVСобственно эгалитаризм — это требование, чтобы к гражданам государства относились непредвзято. На тех, кто даёт гражданам законы, не должны влиять такие вещи, как рождение, родственные связи и богатство граждан данного государства. Иначе говоря, закон не признает каких бы то ни было «естественных» привилегий, хотя граждане могут наделить определёнными привилегиями тех, кому они доверяют. Этот эгалитаристский принцип прекрасно сформулировал Перикл за несколько лет до рождения Платона в речи, сохранённой для нас Фукидидом 6.16. Более полно мы процитируем её в главе 10, но два предложения следует привести сейчас: «Законы наши, — говорит Перикл, — в частных делах всем дают нам равные возможности. Уважением у нас каждый пользуется по заслугам, и ни поддержка приверженцев не приносит больше успеха, чем собственная доблесть, ни скромность звания не мешает бедняку оказать услугу государству…» Эти фразы выражают некоторые фундаментальные цели великого движения за равноправие, которое, как мы видели, не избегало даже критики рабства. Платоновский принцип справедливости прямо противоположен всему этому. Он требовал естественных привилегий естественным лидерам. Но как же он опровергал принцип эгалитаризма? И как же он утверждал свои собственные требования? Из главы 5 мы помним, что некоторые хорошо известные эгалитаристские требования выражены с помощью впечатляющего, но внушающего сомнения языка «естественных прав» и что некоторые представители эгалитаризма защищали выдвигаемые ими требования, указывая на «естественное», то есть биологическое равенство людей. Мы показали неуместность этого аргумента: действительно, в некоторых важных отношениях люди равны, в других — неравны, причём из этого, как и из любого другого факта нельзя вывести нормативные требования. Платон быстро понял, что натурализм — слабое место в эгалитаристском учении, и извлек из этой слабости максимальную выгоду. Сказать людям, что они равны — значит затронуть их чувства. Однако это обращение к чувству — ничто по сравнению с тем, что человек испытывает, когда пропаганда внушает ему, что он превосходит других, а другие ему подчинены. Верно ли, что вы по природе равны вашим слугам, рабам, чернорабочему, который ничуть не лучше животного? Какой смешной вопрос! По-видимому, Платон первым оценил возможности такой реакции и к утверждению о естественном равенстве стал относиться с презрением и насмешкой. Вот почему он так старался приписать натуралистические доводы даже тем из своих противников, кто их не использовал. Пародируя, например, речь Перикла в «Менексене», он настаивает на взаимосвязи утверждений о равенстве перед законом и естественном равенстве: «В основе такого общественного устройства лежит равенство по рождению, — иронизирует он. Позже, в «Законах», Платон резюмирует свой ответ эгалитаристам в следующем утверждении: «Для неравных равное стало бы неравным» 6.20. Аристотель же развил это понимание так: «Справедливость, как кажется, есть равенство, и так оно и есть, но только не для всех, а для равных; и неравенство также представляется справедливостью, и так и есть на самом деле, но опять-таки не для всех, а лишь для неравных». Это утверждение фиксирует обычное обвинение, предъявляемое эгалитаризму, — обвинение, состоящее в том, что равенство было бы превосходным, если бы только люди были равны, однако оно, очевидно, невозможно, так как они не равны, а потому и не могут быть уравнены. Это реалистическое, на первый взгляд, обвинение в действительности совершенно нереалистично, так как политические привилегии никогда не основываются на природных качественных различиях. Резюмируя, можно сказать, что Платон никогда не преуменьшал значения эгалитаристской теории, которую поддерживали такие люди, как Перикл, однако в «Государстве» он её совершенно не затронул — его нападки на эту теорию не были прямыми и открытыми. Как же Платон пытался утвердить свой собственный антиэгалитаризм, свой принцип естественной привилегии? В «Государстве» он предложил три разных довода, однако два из них вряд ли могут считаться серьёзными аргументами. Первый 6.22 — это вызывающее удивление замечание о том, что поскольку уже рассмотрены три добродетели государства, то оставшаяся, четвёртая, то есть «заниматься каждому своим делом», должна быть названа «справедливостью». — «Нет, — отвечает его собеседник Главкон, — именно на это». — «Потому что это справедливо?» — «Да». — «Значит, и на этом примере можно убедиться, что справедливость состоит в том, чтобы каждый имел своё и исполнял тоже свое». Таким образом утверждается, что, в соответствии с нашими обычными представлениями о справедливости, «иметь и исполнять свое» является принципом справедливого суда. Единственная цель этого второго аргумента состоит в том, чтобы внушить читателю, что «справедливость» в обыденном понимании требует, чтобы мы держались своего места, так как нам следует всегда удерживать то, что нам принадлежит. Иначе говоря, Платон желает, чтобы читатели построили следующее умозаключение: «Справедливо удерживать и использовать то, что тебе принадлежит. Моё место (или моё занятие) принадлежит мне. Поэтому будет справедливо, если я буду удерживать своё место (или заниматься своим делом)». Этот аргумент так же безупречен, как и следующий: «Справедливо, что некто удерживает и исполняет то, что ему принадлежит. План похищения твоих денег — мой собственный. Поэтому будет справедливо, если я буду придерживаться этого плана и постараюсь его выполнить, то есть украсть твои деньги». Третий и последний из предлагаемых Платоном аргументов более серьезен и предполагает обращение к принципу холизма, или коллективизма. Этот довод связан с принципом, в соответствии с которым целью индивидуума является сохранение стабильности государства, поэтому мы его рассмотрим позже — в разделах V и VI настоящей главы. Однако прежде, чем перейти к этому анализу, я хотел бы привлечь внимание к «предисловию», которое Платон помещает перед описанием исследуемого нами «открытия». Его следует рассмотреть в свете уже сделанных нами наблюдений. С этой точки зрения «длинное предисловие», как называет его сам Платон, оказывается нечем иным, как попыткой подготовить читателя к «открытию справедливости», заставив его поверить в то, что перед ним доказательство, в то время как в действительности критические способности читателя пытаются усыпить с помощью специально для этого изобретённых драматических эффектов. Открыв, что мудрость — это собственная добродетель стражей, а храбрость — помощников, Сократ объявляет о своём намерении совершить ещё одно, последнее усилие и открыть справедливость. «Остаётся рассмотреть 6.24, — говорит он, — ещё два свойства нашего государства: рассудительность и то, ради чего и предпринято всё наше исследование, — справедливость». — «Да, конечно», — отвечает Главкон. Затем Сократ анализирует умеренность, которая, как удаётся выяснить, является единственной собственной добродетелью работников. (Кстати, легко разрешить часто обсуждаемый вопрос о том, отличима ли «справедливость», по Платону, от «рассудительности». Справедливость означает оставаться на своём месте, рассудительность — знать своё место, точнее, быть им довольным. Что же ещё может быть собственной добродетелью работников, набивающих свои животы подобно животным?) Определив рассудительность, Сократ вопрошает: «А оставшийся неразобранным вид… что он собой представляет? Впрочем, ясно, что это — справедливость». «Теперь, Главкон, — говорит Сократ, — нам нужно, словно охотникам, выстроиться вокруг этой чащи и внимательно следить, чтобы от нас не удрала справедливость, а то она ускользнет, и опять всё будет неясно. Ведь она явно прячется где-то здесь: ты гляди и старайся её заметить, а если увидишь первым, укажи и мне». Главкон, как и читатель, конечно же, ни на что подобное не способен и умоляет Сократа вести его вперёд. «Так следуй, помолившись, вместе со мною», — говорит Сократ. Однако даже Сократу эта тема кажется «непроходимой чащей: кругом темно и трудно хоть что-то разведать. Но всё равно, — говорит он, — надо идти вперёд». И вместо того, чтобы возразить: «Идти вперёд с чем? С результатами нашего исследования, то есть нашего рассуждения? Но ведь мы к нему ещё не приступили. В том, что ты до сих пор говорил, не было ни крупицы смысла», Главкон, а вместе с ним и наивный читатель, смиренно отвечает: «Я так и сделаю, а ты веди меня». После этого Сократ сообщает, что в отличие от нас он «напал на след», и приходит в возбуждение. Сократ ещё довольно долго продолжает восклицать и повторять подобные утверждения, пока его не перебивает Главкон, который, выражая чувства читателя, спрашивает его, что же он нашёл. Когда же Сократ ограничивается ответом: «Мы… не сообразили, что уже тогда мы каким-то образом говорили именно о справедливости», Главкон выражает нетерпение читателя, говоря: «Слишком длинное предисловие, когда не терпится узнать». И лишь тогда Платон предлагает те два «аргумента», о которых я уже говорил. Можно сказать, что последнее замечание Главкона свидетельствует о том, что Платон понимал, зачем потребовалось это «длинное предисловие». По-моему, это просто попытка — и как оказалось, весьма успешная — убаюкать критические способности читателя и посредством эффектных словесных фейерверков отвлечь его внимание от интеллектуальной нищеты этого мастерского фрагмента. VПроблема индивидуализма и коллективизма тесно связана с проблемой равенства и неравенства. Прежде чем приступить к этой теме, сделаем несколько, по-видимому, необходимых замечаний относительно терминологии. Согласно «Оксфордскому словарю», термин «индивидуализм» может быть использован в двух различных смыслах: как нечто противоположное (а) коллективизму и (b) альтруизму. Причём, если для выражения первого смысла существует только одно слово — «индивидуализм», то для выражения второго имеется целый ряд синонимов, например «эгоизм» или «себялюбие». Вот почему в дальнейшем я буду использовать термин «индивидуализм» исключительно в первом смысле, используя слова «эгоизм» и «себялюбие» во всех тех случаях, когда имеется в виду смысл (b). Нам может пригодиться следующая небольшая таблица: (а) Индивидуализм противоположен (а’) Коллективизму (b) Эгоизм противоположен (b’) Альтруизму Эти четыре термина, используемые в кодексах нормативных законов, обозначают определённые установки, требования, решения или предложения-проекты (proposals). Взглянув на нашу табличку, мы поймём, что это не так. Коллективизм не противоположен эгоизму и не тождественен альтруизму или отсутствию себялюбия. Весьма распространён коллективный, или групповой, эгоизм, например, классовый (Платон прекрасно это знал 6.28), а это достаточно ясно показывает, что коллективизм как таковой не противоположен себялюбию. Вместе с тем, антиколлективист, то есть индивидуалист, может одновременно быть альтруистом: может оказаться, что он готов пожертвовать собой, чтобы помочь другим людям. Вероятно, лучший пример такой установки — это Ч. Диккенс. Трудно определить, что в нём сильнее — страстная ненависть к себялюбию или горячий интерес к отдельным людям со всеми их человеческими слабостями, причём эта установка соединена с антипатией не только к тому, что мы теперь называем коллективами 6.29, но даже к подлинной преданности альтруизму, если это альтруизм по отношению к неизвестным группам, а не к конкретным личностям. Далее, интересно, что, согласно Платону и большинству платоников, альтруистический индивидуализм (например, Диккенса) невозможен. По Платону, единственной альтернативой коллективизму является эгоизм. Он просто отождествляет всякий альтруизм с коллективизмом и всякий индивидуализм с эгоизмом. Дело здесь не только в словах: ведь вместо четырёх возможностей Платон различает только две. Это внесло огромную неразбериху в рассуждения по этическим проблемам, что ощущается даже сегодня. Отождествление индивидуализма с эгоизмом вооружает Платона мощным средством как для защиты коллективизма, так и для нападок на индивидуализм. Почему Платон пытался нападать на индивидуализм? Я думаю, он хорошо знал, что делал, когда ополчился против индивидуализма, так как этот подход, вероятно, даже в большей степени, чем эгалитаризм, был оплотом защитников нового гуманистического кредо. В действительности, освобождение личности было великой духовной революцией, приведшей к разрушению родового строя и возникновению демократии. Сверхъестественная социологическая интуиция Платона проявляется в том, как безошибочно он распознает врага, где бы тот ни встретился. Индивидуализм в Древней Греции был составной частью старой интуитивной идеи справедливости. Перикл настаивает на том, чтобы индивидуализм связывали с альтруизмом: «Мы… повинуемся… законам, а из них в особенности тем, которые существуют на пользу обижаемым». Кульминация речи Перикла — это описание молодых афинян, которые смогут, когда вырастут, «приспособиться к занятиям самым многообразным и… добиться для себя независимого состояния». Этот объединённый с альтруизмом индивидуализм стал основой нашей западной цивилизации. Это — ядро христианства («возлюби ближнего своего», — сказано в Священном Писании, а не «возлюби род свой»), а также всех этических учений, получивших развитие в нашей цивилизации и ускорявших её прогресс. Это также и основное практическое учение Канта («всегда относись к другому человеку как к цели, а не как к простому средству достижения своих целей»). Ни одна другая мысль не оказала такого мощного влияния на нравственное развитие человечества. Платон не ошибся, увидев в этом учении врага кастового общества. Недаром именно его он ненавидел больше других современных ему «подрывных» учений. Чтобы это стало ещё яснее, я процитирую два фрагмента из «Законов» 6.32. Их поистине исключительная враждебность по отношению к личности, как мне кажется, явно недооценивается. Первый из них приобрёл известность благодаря ссылке на «Государство», в которой обсуждается предложение, чтобы «общими были жены, дети, все имущество». Чтобы измышлялись по мере возможности средства так или иначе сделать общим то, что от природы является частным, — глаза, уши, руки, — так, чтобы казалось, будто все сообща видят, слышат и действуют, все восхваляют или порицают одно и то же? По одним и тем же причинам все будут радоваться и огорчаться, а законы по мере сил как можно более объединят государство». Более того, Платон утверждает, что «выше этого, в смысле добродетели, лучше и правильнее никто никогда не сможет установить предела». Он описывает это государство как «божественное», как «модель», «образец» или «подлинник» государства, то есть как его форму или идею. Таким образом, здесь использован тот же подход, что и в «Государстве», но теперь он применён к ситуации, когда Платон потерял надежду воплотить свой политический идеал во всём блеске. Второй фрагмент, тоже из «Законов», ещё более, если только это возможно, откровенен. Следует отметить, что хотя в нём говорится прежде всего о военных походах и военной дисциплине, однако нет сомнения, что тех же самых военных принципов следует, по Платону, придерживаться «с самых ранних лет, и не только в военное, но и в мирное время». Платон утверждает, подобно другим милитаристам, которые симпатизируют тоталитаризму и восхищаются Спартой, что все главные требования военной дисциплины должны господствовать и в мирное время, определяя всю жизнь граждан: не только зрелые граждане (каждый из которых солдат) и дети, но даже животные должны всю жизнь оставаться в состоянии постоянной и полной боевой готовности 6.33. «Самое главное здесь следующее, — пишет он, — никто никогда не должен оставаться без начальника — ни мужчины, ни женщины. Ни в серьёзных занятиях, ни в играх никто не должен приучать себя действовать по собственному усмотрению: нет, всегда — и на войне и в мирное время — надо жить с постоянной оглядкой на начальника и следовать его указаниям. Сильно сказано. Никто никогда не выражал более честно свою враждебность по отношению к личности. Эта ненависть глубоко укоренена в фундаментальном дуализме философии Платона. Личность и её свободу он ненавидит так же сильно, как смену отдельных впечатлений, разнообразие меняющегося мира чувственных вещей. Изложенную по сути своей антигуманистическую и антихристианскую установку Платона постоянно идеализируют. Её считали гуманной, отвергающей себялюбие, альтруистической и христианской. Например, Э. Ингленд 6.35 первый из этих двух фрагментов из «Законов» называет «страстным обличением себялюбия». Примерно то же говорит Э. Баркер, касаясь теории справедливости Платона. Он утверждает, что целью Платона была «замена себялюбия и гражданского разлада гармонией» и что «в учении Платона, таким образом, возрождается былая гармония интересов государства и личности — причём возрождается на новом, более высоком уровне, будучи возвышена до сознательного чувства гармонии». Нетрудно объяснить эти и многие другие утверждения, если вспомнить, что Платон отождествлял индивидуализм и эгоизм: поэтому все платоники полагают, что антииндивидуализм — это то же самое, что и бескорыстие. Такое отождествление — бесспорное достижение антигуманистической пропаганды, надолго (вплоть до настоящего времени) запутавшее рассуждения на этические темы. Следовало бы назвать ещё несколько причин, заставляющих простодушных людей убеждать себя в гуманности намерений Платона. Одна из них состоит в том, что Платон, расчищая почву для своих коллективистских теорий, обычно начинает с максимы или пословицы (имеющей, по-видимому, пифагорейское происхождение): «у друзей все общее» 6.36. Без сомнения, это — возвышенное, превосходное и лишённое себялюбия изречение. Можно ли заподозрить, что рассуждение, начинающееся с такого похвального утверждения, приведёт к совершенно антигуманному заключению? Другая важная причина состоит в том, что в диалогах Платона содержится немало подлинно гуманистических изречений — особенно в диалогах, предшествовавших «Государству», то есть в тех, в которых ещё заметно влияние Сократа. В «Государстве» же развивается новое учение о справедливости, которое не только несовместимо с индивидуализмом, но совершенно ему враждебно. Платон часто намекает на эту теорию, говоря, что лучше страдать от несправедливости, чем её совершать, несмотря на бессмысленность этого изречения с точки зрения развиваемой им коллективистской теории справедливости. Более того, в «Государстве» оппоненты «Сократа» выступают за противоположную теорию, то есть за то, что причинять несправедливость — благое и приятное занятие, а страдать от неё — дурно. Такой цинизм, конечно же, вызовет у гуманистов неприязнь, и когда Платон устами Сократа говорит о своих целях: «Я боюсь, что будет нечестиво, присутствуя при поношении справедливости, уклоняться от помощи ей» 6.37, то доверчивый читатель убеждается в хороших намерениях Платона и готов следовать за ним повсюду. Заверения Платона приобретают ещё большую силу потому, что за ними, оттеняя их, следуют циничные и себялюбивые речи Фрасимаха, изображённого в виде мерзкого политического авантюриста 6. Не следует, однако, в страхе отшатываться от индивидуалистического пугала в образе Фрасимаха (кстати, его портрет во многом напоминает современные попытки приписать коллективистам отталкивающие черты «большевика») с тем, чтобы впасть в другую форму варварства — более реальную и более опасную в силу её меньшей очевидности. Ведь Платон заменяет учение Фрасимаха о том, что право на стороне сильного, не менее варварским учением о том, что право на стороне всего, что повышает устойчивость и силу государства. Подведём итоги. Платона, в силу его радикального коллективизма, совсем не интересует проблема, которую обычно называют проблемой справедливости, то есть беспристрастная оценка несогласующихся требований отдельных лиц. Не занимает его и то, как индивидуальные требования привести в соответствие с требованиями государства. VIИтак, теперь нам ясно, что гуманистическая этика требует эгалитаристского и индивидуалистского понимания справедливости, однако до сих пор мы ещё не описали гуманистический взгляд на государство как таковое. Мы выяснили также, что платоновская теория государства тоталитарна, однако все ещё не объяснили, как эта теория применяется к этике личности. В этом разделе я попытаюсь решить обе задачи, начав со второй. Прежде всего я проанализирую третий довод Платона, сформулированный при «открытии» справедливости, — довод, о котором до сих пор было сказано лишь вскользь. В этом аргументе мы обнаруживаем (а) социологическое допущение о том, что любое ослабление жёсткой кастовой системы неизбежно приведёт к падению государства, (b) постоянные повторения довода, сводящегося к тому, что все, вредное для государства, несправедливо, и (с) вывод о том, что противоположное справедливо. Согласимся с социологическим допущением (а), потому что сдерживание социальных перемен — платоновский идеал и потому что, говоря «вред», он подразумевает всё, что ведёт к переменам. Вполне вероятно, что социальные перемены могут быть задержаны только в жёсткой кастовой системе. Согласимся и с выводом (с) о том, что несправедливому противостоит справедливое. Теперь посмотрим на (b) — этот пункт наиболее интересен в рассматриваемом платоновском аргументе. Едва взглянув на платоновское доказательство, мы поймём, что над всем ходом его мысли господствуют вопросы: Вредит ли это государству? Сильно вредит или не очень? Он постоянно повторяет, что всё, что угрожает нанести вред государству, порочно с точки зрения морали и поэтому несправедливо. Таким образом, для Платона существует лишь один окончательный критерий — интерес государства. Всё, что ему содействует — благо, добродетель и справедливость. Всё, что ему угрожает — зло, порок и несправедливость. Служащие ему действия нравственны, ставящие его под угрозу — безнравственны. Другими словами, моральный кодекс Платона строго утилитаристский. Это — кодекс коллективистского и политического утилитаризма. Критерий нравственности — интерес государства. Нравственность есть не что иное, как политическая гигиена. Это коллективистская, родовая, тоталитаристская теория морали: «Благо — это то, что в интересах моей группы, или моего рода, или моего государства». Легко понять, что означает такая нравственность в применении к международным отношениям, а именно — то, что государство никогда не ошибается в своих действиях до тех пор, пока оно сильно, что государство, чтобы упрочить себя, имеет право применять насилие не только к своим гражданам, но и нападать на другие государства при условии, что это его не ослабит. С точки зрения тоталитаристской этики и коллективной пользы платоновская теория справедливости безупречна. Оставаться на своём месте — действительно добродетель. Эта гражданская добродетель полностью соответствует дисциплине как воинской добродетели. А эта добродетель, в свою очередь, играет точно такую же роль, какую играет «справедливость» в платоновской системе добродетелей. Ведь винтики огромного механизма государства «добродетельны» в двух случаях. Во-первых, они должны годиться для выполнения своей задачи, то есть быть соответствующего размера, формы, прочности и так далее. Во-вторых, каждый из них должен находиться и удерживаться на своём собственном месте. Первая добродетель, то есть соответствие определённой задаче, приводит к разделению винтиков в зависимости от выполняемых ими функций. Добродетель винтиков, то есть их пригодность, требует, чтобы одни («по природе своей») были велики, другие должны быть прочными, третьи — гладкими. Замечу, что я не сомневаюсь в искренности платоновской приверженности тоталитаризму. Он не признавал компромисса, требуя неоспоримого господства одного класса над остальными, но при этом его идеалом была не максимальная эксплуатация рабочего класса верхами, а устойчивость целого. Однако необходимость ограничить эксплуатацию Платон объясняет чисто утилитаристски, а именно — интересом стабильности правящего класса. Он доказывает, что если стражи захотят слишком многого, они не получат в конечном счёте ничего: «Если страж … не удовольствуется такой умеренной, надёжной и, как мы утверждаем, наилучшей жизнью, но проникнется безрассудным и ребяческим мнением о счастье, которое будет толкать его на то, чтобы присвоить себе силой все достояние государства, он поймёт тогда: Гесиод действительно был мудрецом, говоря, что в каком-то смысле — половина больше целого» 6. Если принять, что третий довод Платона является честным и непротиворечивым, то возникает вопрос, зачем ему понадобилось «длинное предисловие» и два предыдущих аргумента? Зачем это беспокойство? (Разумеется, платоники ответят, что это беспокойство — плод моего воображения. Не исключено. Однако вряд ли можно оправдать иррациональность этих фрагментов.) Я полагаю, ответ состоит в том, что платоновский коллективистский механизм рассуждения вряд ли бы вызвал сочувствие у читателей, если бы предстал перед ними во всей своей скудости и бессмысленности. Платон волновался потому, что он знал мощь и нравственную привлекательность сил, которые он пытался преодолеть, и страшился их. Он не дерзнул бросить им вызов, попытавшись в своих целях склонить их на свою сторону. В пользу тахого понимания говорит то, как Платон видел, а вернее, ненавидел, гуманистическую и рациональную теорию государства — теорию, которая впервые получила развитие при жизни его поколения. Для лучшего понимания этой теории следует использовать язык политических требований и политических предложений-проектов (см. главу 5, раздел III). Иначе говоря, не надо искать ответ на эссенциалистский вопрос: «Что есть государство, какова его истинная природа и каково его действительное значение?» Не надо искать ответ и на историцистский вопрос: «Как произошло государство и в чём источник политического долга?» Мы должны ставить вопрос так: «Что требуется от государства? Что мы предлагаем в качестве законной цели деятельности государства?» А для того, чтобы выяснить, каковы наши основные политические требования, мы можем задаться вопросом: «Почему мы предпочитаем жить в хорошо организованном государстве, а не без государства, то есть в анархии?» Вот что значит задать рациональный вопрос. Именно на этот вопрос должен попытаться ответить социальный технолог, прежде чем он примется строить или перестраивать какой-нибудь политический институт. Ведь он только в том случае решит, соответствует ли тот или иной институт возложенной на него функции, если поймёт, что ему нужно. Если мы сформулируем вопрос именно таким образом, то гуманист может ответить следующее. Я требую, чтобы государство защитило не только меня, но и других. Я требую, чтобы оно защитило свободу — и мою собственную, и всех окружающих людей. Я не хочу жить милостью тех, у кого тяжелее кулаки и кто лучше вооружен. Другими словами, я хочу, чтобы меня защитили от агрессии со стороны других людей. Я хочу, чтобы разграничили агрессию и оборону, и хочу, чтобы оборону поддерживала организованная сила государства. (Это — защита status quo, и предлагаемый принцип означает следующее: status quo не следует менять насильственно, его можно менять только в соответствии с законом, посредством компромисса или с помощью арбитража, естественно, кроме тех случаев, когда отсутствует правовая основа его пересмотра.) Я вполне готов к тому, чтобы государство в некоторой степени ограничило мою свободу действий при условии, что мне гарантируют защиту оставшейся части свободы: ведь я знаю, что некоторое ограничение моей свободы необходимо. Примерно так звучали бы требования гуманиста, эгалитариста, индивидуалиста. Именно эти требования позволяют социальному технологу рационально подходить к политическим проблемам, то есть рассматривать их с точки зрения совершенно ясной и определённой цели. Существует, однако, немало возражений против того, что возможно достаточно ясно и определённо сформулировать цели государства относительно свободы. Говорят, что стоит лишь осознать, что свободу следует ограничить, как рушится принцип свободы, и ответ на вопрос о том, какие ограничения необходимы, а какие произвольны даёт не разум, а авторитет. Изложенный мною взгляд на государство можно назвать «протекционизмом». Этим термином часто называли тенденции, противостоящие свободе. Так, экономист обычно подразумевает под протекционизмом политику смягчения конкуренции тех или иных экономических интересов, моралист — требование, чтобы государственные чиновники установили над гражданами моральную опеку. То, что я называю протекционизмом, не имеет никакого отношения к этим тенденциям и по сути является либеральной теорией. Однако я считаю, что этот термин здесь уместен, так как показывает, что моя теория, будучи либеральной, всё же не провозглашает политики строгого невмешательства (часто, но не всегда верно обозначаемой термином «laissez faire»). Либерализм и вмешательство государства не противоречат друг другу — напротив, свобода, очевидно, невозможна, если её не гарантирует государство 6.42. Так, например, необходим определённый контроль государства над системой образования: ведь иначе отсутствие заботы о детях не позволит детям защитить свою свободу. Сформулированная таким образом протекционистская теория совершенно свободна от историцизма и эссенциализма. В ней не утверждается, что государство образовалось как сообщество личностей с целью их защиты или что на протяжении истории всеми государствами сознательно управляли в соответствии с этой целью. Приведём пример такого перевода. То, что я называю протекционизмом, критиковали Аристотель 6.43, затем Э. Следует заметить, что с точки зрения протекционизма как бы ни были далеки от совершенства существующие демократические государства, всё же они являют собой значительное достижение в социальной инженерии, развивающейся в правильном направлении. Многие виды преступлений, нарушений прав граждан другими гражданами пресечены или значительно уменьшены, суды, как правило, хорошо восстанавливают справедливость в случае столкновения интересов. Многие полагают, что применение таких методов 6.44 к международным преступлениям и международным конфликтам — всего лишь утопическая мечта, однако совсем недавно институт эффективной исполнительной власти для поддержания гражданского мира также казался утопическим тем, кто страдал от угроз преступников в странах, где в настоящее время прочно установился гражданский мир. VIIВозвращаясь к истории рассматриваемых социальных движений, следует отметить, что теория протекционизма, по-видимому, впервые была предложена софистом Ликофроном, учеником Горгия. Уже упоминалось о том, что он, подобно другому ученику Горгия Алкидаму, одним из первых подверг критике теорию естественных привилегий. О том, что Ликофрон действительно придерживался теории, названной мной «протекционизмом», свидетельствует Аристотель; он считает в высшей степени вероятным, что именно Ликофрон выдвинул эту теорию. Согласно Аристотелю, Ликофрон считал, что «закон … оказывается простым договором или … просто гарантией личных прав; сделать же граждан добрыми и справедливыми он не в силах». Более того, Аристотель утверждает 6.45, что Ликофрон рассматривал государство как орудие защиты граждан от несправедливости (позволяющее им мирно общаться — прежде всего, торговать) и требовал, чтобы государство было союзом «в целях предотвращения возможности обид». Интересно, что у Аристотеля мы не находим указаний на то, что теория Ликофрона была построена в духе историцизма, то есть как теория об историческом происхождении государства из общественного договора. Напротив, из контекста ясно, что теория Ликофрона относилась только к целям государства, ведь Аристотель доказывает, что Ликофрон не понял, что основная цель государства состоит в том, чтобы сделать граждан добродетельными. Это говорит о том, что Ликофрон понимал эту цель рационально, с точки зрения социальной технологии и соглашался с требованиями эгалитаризма, индивидуализма и протекционизма. Поэтому возражения, предъявляемые традиционной историцистской теории общественного договора, совершенно не затрагивают теорию Ликофрона. Нередко утверждают (об этом говорит, например, Э. Баркер 6.46), что «современные мыслители шаг за шагом опровергали» теорию договора. Возможно, это так, однако анализ перечисляемых Баркером шагов такого опровержения показывает, что они, конечно же, упустили из виду теорию Ликофрона, которого Баркер считает (и в этом пункте я склонен с ним согласиться) вероятным основоположником ранней формы теории, позже получившей название теории договора. Баркер перечисляет следующие шаги опровержения теории договора: (а) исторически никогда не существовало договора; (b) исторически государство никогда не учреждалось; (с) законы — не результат соглашения, они вырастают из традиции, инстинкта, навязываются силой и так далее, и прежде чем их зафиксируют в сводах законов, они существуют как обычаи; (d) сила законов — не в угрозе наказания за их неисполнение, не в поддерживающей их защитной силе государства, а в готовности личности подчиниться законам, то есть в моральной воле личности. Легко заметить, что возражения (а), (b) и (с), сами по себе вполне правильные (хотя некоторые договоры исторически всё же существовали), затрагивают рассматриваемую теорию только в её историцистском виде и не применимы к варианту, предложенному Ликофроном. Поэтому анализировать их нет необходимости. Возражение (d), однако, заслуживает внимательного рассмотрения. Что оно может означать? Ведь критикуемая теория лучше всех других подчёркивает «волю» или, вернее, решение личности. В действительности слово «договор» предполагает соглашение «по доброй воле». Эта теория в большей степени, чем любая другая, предполагает, что сила законов — в готовности личности принять их и подчиниться им. Как же тогда (d) может служить аргументом против теории договора? Единственно возможное объяснение этого сводится к тому, что, согласно Баркеру, договор появляется на основе себялюбивой, а не «моральной воли» личности, причём такое понимание прекрасно согласуется с платоновскими рассуждениями. Однако, чтобы придерживаться протекционизма, не обязательно быть себялюбцем. Я думаю, все эти возражения не затрагивают протекционизма Ликофрона — теории, лучше всего выразившей гуманистические и эгалитаристские идеи века Перикла. Очень жаль, что у нас её похитили. К последующим поколениям она дошла только в искажённом виде как историцистская теория происхождения государства на основе договора или как эссенциалистская теория, заявляющая, что подлинная природа государства кроется в соглашении, или как теория себялюбия, основанная на предположении об аморальной, по существу, природе человека. VIIIПлатон скорее всего хорошо знал теорию Ликофрона, так как, по всей видимости, был его младшим современником. И действительно, теория, подобная этой, упоминается сначала в «Горгии», а затем в «Государстве». (Платон нигде не называет автора этой теории — так он обычно делал, если его противник был жив.) В «Горгии» эту теорию излагает Калликл, этический нигилист, похожий на Фрасимаха из «Государства». В «Государстве» её представляет Главкон. Ни в том, ни в другом случае ораторы не приписывают себе её авторство. Перечисленные фрагменты во многом аналогичны. В обоих случаях рассматриваемая теория предстаёт в историцистской форме, то есть как теория происхождения «справедливости». В обоих случаях её логические предпосылки представлены как состоящие из требований себялюбия и даже нигилизма, — как если бы протекционистский взгляд на государство был свойственен только тому, кто хотел бы причинить вред государству, но слишком слаб для этого, а потому требует, чтобы это запретили и сильному. Существующий между упомянутыми фрагментами из «Горгия» и «Государства» параллелизм неоднократно комментировался. Однако, насколько мне известно, комментаторы не заметили одного существенного различия. Вот оно. В «Горгии» о теории говорит Калликл, причём так, как если бы он был её противником. Однако поскольку он также выступает против Сократа, то Платон в этом диалоге скорее защищает, чем критикует теорию протекционизма. И действительно, взглянув внимательно, мы следует отметить, что Сократ защищает некоторые положения этой теории от нигилиста Калликла. В «Государстве» же эта теория представлена Главконом как развитие взглядов Фрасимаха, то есть нигилиста, занявшего здесь место Калликла. Другими словами, теория предстаёт здесь как нигилистическая, а Сократ — как герой, победоносно разрушающий это дьявольское учение о себялюбии. Итак, фрагменты, в которых большинство комментаторов усматривают свидетельство сходства между «Горгием» и «Государством», в действительности указывают на полную перемену направления. Несмотря на враждебный настрой Калликла, в «Горгии» выражена симпатия протекционизму, «Государство» же яростно с ним борется. Вот отрывок из речи Калликла в «Горгии» 6.47: «Но по-моему, законы как раз и устанавливают слабосильные, а их большинство. Ради себя и собственной выгоды устанавливают они законы… Стараясь запугать более сильных, тех, кто способен над ними возвыситься, страшась этого возвышения, они утверждают, что быть выше других постыдно и несправедливо, что в этом как раз и состоит несправедливость — в стремлении подняться выше прочих. Сами же они по своей ничтожности охотно, я думаю, довольствовались бы долею, равною для всех». Очистив это высказывание от открытой издевки и враждебности Калликла, мы обнаруживаем в нём элементы теории Ликофрона: эгалитаризм, индивидуализм и требование защиты от несправедливости. Самому Калликлу протекционизм не по душе, он выступает за «естественное» право сильного. Знаменательно, что Сократ, споря с Калликлом, приходит на помощь протекционизму, связывая его со своим главным тезисом о том, что лучше страдать от несправедливости, чем причинять её 6.48: «А разве большинство не держится того мнения (как ты сам недавно говорил), что справедливость — это равенство и что постыднее творить несправедливость, чем терпеть ее?» И дальше: «Значит, не только по обычаю и закону творить несправедливость постыднее, чем терпеть, и справедливость — это соблюдение равенства, но и по природе тоже». Вернёмся теперь к «Государству», где в устах Главкона протекционизм предстаёт как логически более строгий, но этически равноценный вариант нигилизма Фрасимаха. «Выслушай же то, — говорит Главкон 6.49, — в чём состоит справедливость и откуда она берётся. Говорят, что творить несправедливость обычно бывает хорошо, а терпеть её — плохо. Однако, когда терпишь несправедливость, в этом гораздо больше плохого, чем бывает хорошего, когда её творишь. Поэтому, когда люди отведали и того и другого, то есть и поступали несправедливо, и страдали от несправедливости, тогда они, раз уж нет сил избежать одной и придерживаться другой, нашли целесообразным договорится друг с другом, чтобы и не творить несправедливости, и не страдать от неё. Судя по рациональному содержанию этой речи, имеется в виду та же самая теория, о которой говорит Калликл в «Горгий», причём способ изложения сходен даже в мелочах 6.50. И всё же Платон радикально изменил свою позицию. Протекционистскую теорию он уже не защищает от голословных обвинений в том, что она основана на циничном эгоизме. Напротив, гуманистические чувства и моральное негодование, которые всколыхнул в нас нигилизм Фрасимаха, используются здесь для пробуждения враждебности к протекционизму. Эта теория, гуманистическая направленность которой показана в «Горгий», теперь усилиями Платона предстаёт антигуманистической и кажется в действительности следствием отталкивающего и в высшей степени неубедительного учения о том, что несправедливость хороша для тех, кто способен её избежать. Платон не стесняется постоянно об этом твердить. Итак, следует признать, что все платоновские аргументы против протекционизма сводятся к представлению этой теории как якобы теории себялюбия. Если же мы примем во внимание тщательность проведённого Платоном анализа этой теории, то сможем с уверенностью сказать, что не лаконизм помешал Платону предложить лучший довод против неё, а отсутствие такого довода. Таким образом, протекционизм, по Платону, должен был быть отвергнут в результате обращения к нашим моральным чувствам — как оскорбляющий идею справедливости и наше чувство порядочности. Вот так поступил Платон с теорией, которая была не только опасной соперницей его собственному учению, но и представляла собой новый гуманистический и индивидуалистический символ веры, то есть злейшего врага всего, чем он дорожил. Платоном был использован хитроумный метод, который принёс изумительный успех. Однако справедливости ради я должен открыто признать, что платоновский метод кажется мне нечестным. Ведь критикуемая теория не нуждается в каких-либо аморальных допущениях, а лишь в предположении, что несправедливость есть зло, что её следует избежать и взять под контроль. Подведём итоги. Платоновская теория справедливости, представленная в «Государстве» и других его более поздних работах, — это сознательная попытка взять верх над эгалитаризмом, индивидуализмом и протекционизмом его времени и возродить принципы родового строя с помощью тоталитаристской теории морали. В то же время новая гуманистическая мораль произвела на Платона огромное впечатление. Однако вместо того, чтобы бороться с эгалитаризмом посредством рациональных доводов, он даже не желает его обсуждать. Он сумел лишь заручиться поддержкой гуманистических чувств, сила которых была ему хорошо известна, и использовать их в интересах тоталитарного классового правления доминирующей расы, обладающей естественным превосходством. Платон заявлял, что эти классовые прерогативы необходимы для поддержания стабильности государства и поэтому составляют сущность справедливости. Это, однако, ещё не все. Подчёркивая исключительную важность классовых интересов, платоновская теория справедливости помещает в центр политической теории следующую проблему: «Кто должен править?» Платон отвечает, что править должен мудрейший и лучший. Разве этот превосходный ответ не меняет на самом деле его теорию? |

Платон и Аристотель: кто более матери-истории ценен?

Все началось со случайного обрывка разговора: —

Было бы лучше, если б в европейской культуре было больше Аристотеля; ее

развитие пошло бы чуть по-другому… — Да, на русском до сих пор нет

его хороших переводов… Покопавшись в своем скромном философском

багаже, я обнаружила, что имена ученых-платоников приходят на ум как-то

быстрее, от блаж. Августина до о. Павла Флоренского; а мистицизм и

Августина до о. Павла Флоренского; а мистицизм и

Средневековье воспринимаются почти как синонимы.

И

уж куда без вопроса об античной философии, особенно платонизме, и

христианстве! Особенно поражает неофитский задор известие об

иконописном чине античных мудрецов в древнерусских подлинниках XVII в.:

«Платон. Рус, кудряв, в венце; риза голуба, испод киноварь; рукою

указает во свиток. Сице рече: Понеже благ есть и благословению есть

виновен, злым же никакоже». Той же рече: Аполлон несть бог, но есть бог

на небесех; ему же снити на землю и воплотитися от девы чистыя, в него

же и аз верую; и по четырехстех летех по божественнем его рождестве мою

кость осияет солнце»[1].

Об Аристотеле и Платоне, дискретности и недискретности окружающего

мира, кротах и готическом стиле мы и беседовали однажды вечером на

кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания филологического

факультета МГУ с ее заведующим, д. ф. н., проф. Александром Александровичем Волковым и к. ф. н., классиком по образованию, ст. преп. Алексеем Михайловичем Беловым (http://genhis.philol.msu.ru/cat_index_28.shtml).

Александром Александровичем Волковым и к. ф. н., классиком по образованию, ст. преп. Алексеем Михайловичем Беловым (http://genhis.philol.msu.ru/cat_index_28.shtml).

— Давайте сначала разберемся, как в

европейской культуре появились Платон и Аристотель; как и когда их

труды вошли в европейский научный оборот.

А. А. Волков: Надо сказать, трудов Аристотеля в

Европе могло вообще не оказаться: когда его ученики создавали

знаменитую библиотеку, называвшуюся Музейон, в Александрии, то долгое

время полного собрания трудов Аристотеля там не было — их удалось

собрать только лет через сто после его смерти (Аристотель род. в

384, ум. в 322 г. до Р. Х.; в течение 20 лет, вплоть до смерти Платона

(428/27 — 348/47 гг. до Р. Х.) был участником знаменитой платоновской

Академии в Афинах. — Примеч. ред.).

А. М. Белов: Около двухсот лет они лежали в забвении — их закопал один из наследников Аристотеля.

— Зачем он это сделал?

А. Б.: Получилось так, что после смерти

Александра Великого, который был, как известно, учеником Аристотеля,

ненависть афинян к македонцам обратилась на Аристотеля. Его обвинили в

безбожии и (по ряду сведений) еще в каких-то делах, связанных с

элевсинскими мистериями[2]; философ был вынужден бежать в г. Халкиду, на о. Эвбею, а руководство школой (вернувшись

в Афины из Македонии, Аристотель создал в 355 г. до Р. Х. собственную

школу — Ликей, называвшуюся еще перипатетической. — Примеч. ред.) и

библиотеку передал ученику Феофрасту. Феофраст, очевидно, приумножил

коллекцию, однако в Ликее сохранить ее не удалось: сам Феофраст оставил

ее своему последователю Нелею, однако главой Ликея стал не он, а другой

философ Стратон. В результате Нелей уехал из Афин в свой родной г.

Скепсис и увез библиотеку с собой. Позже возникла опасность, что книги

могут быть конфискованы правителями Пергама, желавшими построить

библиотеку, не уступающую Александрийской. Не желая отдавать книги,

Не желая отдавать книги,

наследники зарыли их в землю, и откопаны они были уже в I в. до Р. Х.

Все это говорит о том, что после смерти Аристотеля

достойных преемников и лидеров в Ликее так и не нашлось; судя по всему,

и преподаватель он был не особо хороший.

А. В.: Да, во всяком случае, читая «Метафизику»,

это можно утверждать достаточно твердо, потому что текст невнятный и,

очевидно, представляет собой записи студентов.

А. Б.: Есть мнение, что значительная часть

сохранившихся трудов Аристотеля представляет собой конспект, по

которому он должен был читать курс, но вопрос до конца не ясен. Что

касается «Метафизики», то, как выясняется, такой труд Аристотель вообще

не писал. Дело в том, что первый издатель трудов великого философа

Андроник Родосский (ок. 45 г. до Р. Х.) старался расположить труды

Аристотеля по принятому тогда принципу логика — физика — этика.

Соответственно в «Метафизику» (название тоже Андорика) издатель включил

различные тексты, которые по своей тематике должны были идти после

физики, но перед этикой. (К примеру, V книга «Метафизики» представляет

(К примеру, V книга «Метафизики» представляет

собой совершенно независимое сочинение.) Эти обстоятельства, конечно,

еще более затрудняют наше восприятие аристотелевских текстов.

А. В.: Короче говоря, философия Аристотеля стала

по-настоящему систематизироваться и обретать реальную внятность только

через два столетия после смерти Аристотеля.

— Можно ли сказать, что до этого идеи Платона, его философская школа были более распространены? Более, скажем так, популярны?

А. В.: Дело в том, что Платона

читали, плохо его понимая, ради художественности текста. Неоплатонизм

есть до некоторой степени расшифровка и новое прочтение произведений

Платона. С неоплатонизмом тоже история сложная и вот почему: каких

неоплатоников мы знаем? Самые известные — Ямвлих, Плотин; но основатель

христианского богословия Ориген был лет на двадцать старше Плотина (Плотин (206-269), Ориген (ок. 185-253/54). — Примеч. ред.:max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-140442199-5a7776161d640400377f4497.jpg) ).

).

Они оба жили, работали, учились в Александрии. По некоторым данным,

«Эннеады», главное произведение Плотина, представляют собой некоторый

рефлекс на христианский текст — постольку, поскольку именно в это время

в христианских кругах стал вводиться кодекс, как форма представления

текста, свиток заменялся кодексом. Это II — нач. III в. Кодекс было

просто удобнее носить с собой. Так появились первые тетрадочки,

Псалтирь, например. «Эннеады» Плотина построены таким образом, что они

как бы воспроизводят структуру христианских текстов. И само содержание

плотиновской философии в значительной мере представляет собой некий

рефлекс, очевидно, на христианское богословие уже того времени. Скорее

всего, неоплатонизм отталкивается от христианства, есть некая реплика

на христианство, некоторое противопоставление христианству, чем

наоборот. И поэтому вопрос о платонизме великих отцов Церкви, великих

каппадокийцев: св. Василия Великого, св. Григория Богослова, св.

Григория Богослова, св.

Григория Нисского и даже св. Иоанна Златоустого, которых можно считать

христианскими платониками, — это совершенно особый вопрос, потому что

используемая ими философская терминология — Платона и терминология,

которую мы считаем терминологией неоплатонизма, — тщательнейшим образом

перерабатывалась в своем содержании.

— То есть влияние получается

взаимным: с одной стороны, христианские богословы использовали

терминологию античной философии, а с другой стороны, Плотин испытывал

влияние христианства.

А. В.: Да, да.

— А теория о невещественном

Фаворском свете и Божественных энергиях у свт. Григория Паламы

каким-либо образом связана с неоплатонической идеей эманации?

А. В.: Нет, идея эманации совершенно языческая.

Нужно помнить о том, что в то время существовало множество гностических

теорий, рассказывать о которых — целая история. Эти теории шли из

Египта, из Ирана, из Сирии и были очень разнообразными по своему

происхождению. Всякая гностическая теория является дуалистической, и,

Всякая гностическая теория является дуалистической, и,

поскольку таких моментов в неоплатонизме достаточно много, в раннем

христианстве тоже, разобраться в этом представляется довольно сложной

задачей. Скорее всего, тут следует сказать о том, что неоплатонизм

происходит от старого платонизма, но при этом он представляет собой в

значительной степени рефлексию на определенные христианские положения.

И нет никакого сомнения, что эти школы контактировали, пересекались и

т. п.